Le karst, c'est quoi ?

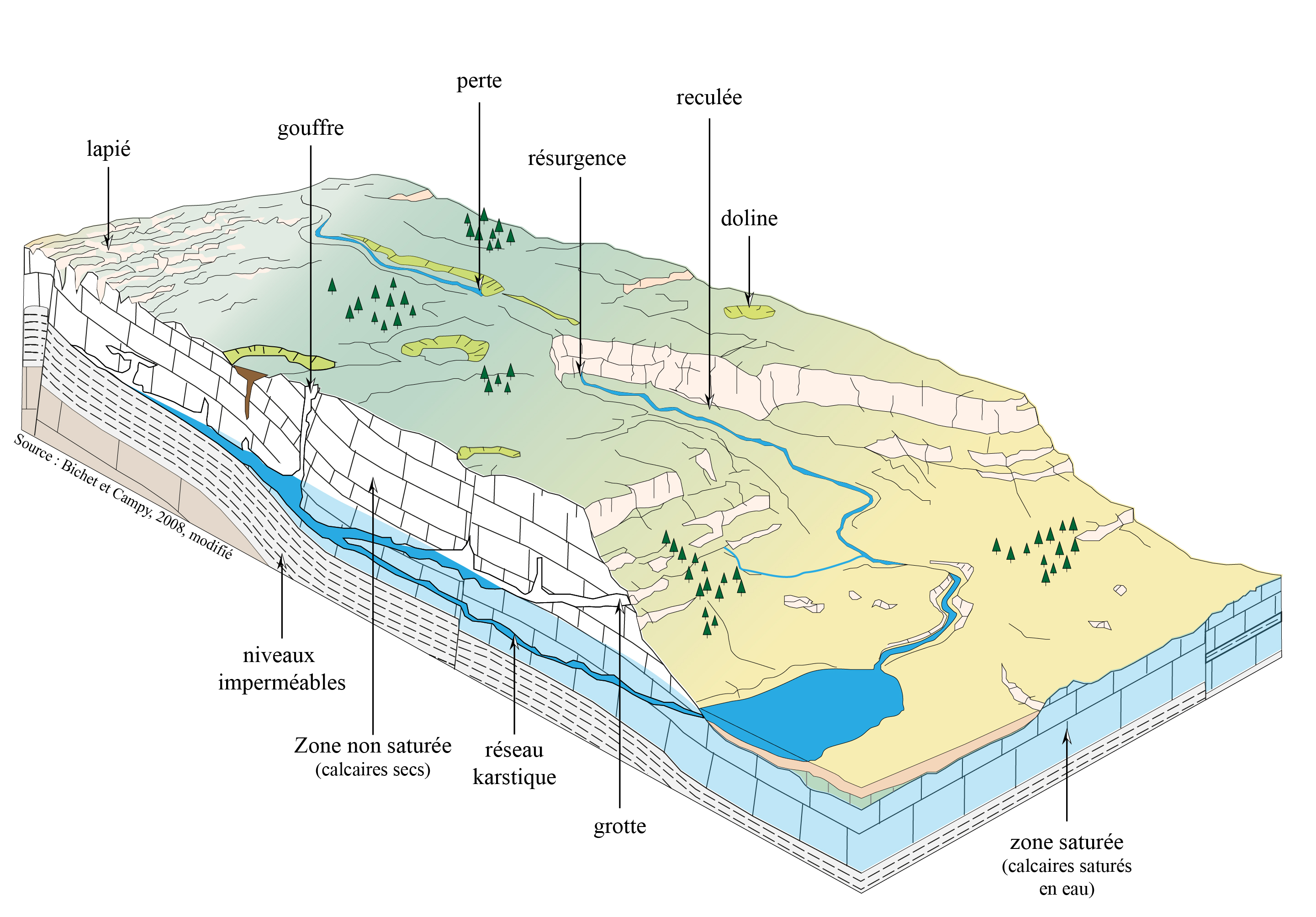

Le karst est un milieu constitué de formes de surface (doline, lapiaz, perte…) et souterraines (grottes, gouffres…) résultant de la dissolution des roches carbonatées (calcaires, craie) et associé à un régime hydrologique spécifique.

Principaux types de formes karstiques (modèle jurassien)

Et la karstification ?

La karstification est le processus, dans l’espace et le temps, de création et de structuration de ces vides. Elle résulte d’un lent travail associé à l’érosion progressive des calcaires par l’eau et le CO2.

Le processus de dissolution "classique" s'exprime ainsi : CaCO3 + H2O + CO2 ⇌ Ca(HCO3)2. Selon les conditions (pression de CO2), la réaction peut s'inverser et conduire à la précipitation du carbonate de calcium formant stalagmites, draperies, gour, tuf, etc.

Dans les systèmes karstiques, les roches se dissolvent sous l’action d’un transfert de fluides chargés en agent agressif (CO2, H2SO4, etc.). Trois types de systèmes karstiques peuvent être différenciés principalement en fonction de la source d’agressivité des fluides :

- Les karsts épigènes, formés sous l’action d’eau météorique enrichie en CO2 biogénique à la surface, alimentée par un gradient d’écoulement gravitaire entre zone de recharge et exutoire.

- Les karsts hypogènes, résultant de remontées de fluides profonds, souvent chargés en CO2 et H2S, indépendants de la recharge surface.

- Les karsts littoraux, où l’agressivité est due au mélange entre eau douce et eau salée dans les zones côtières.

Les karsts « épigènes »

La karstification épigène est la plus courante et étudiée. Trois modalités principales contrôlent la dissolution épigène et donnent naissance à des formes distinctes :

La corrosion

C’est le processus « classique » sur roche nue, où l’eau acide dissout directement le carbonate au contact. Il engendre les formes karstiques typiques – lapiaz, dolines, galeries souterraines et réseaux hiérarchisés (Ford & Williams, 2007).

La fantômisation

C’est une altération in situ isovolumique par percolation lente sous faible gradient hydraulique. Elle produit le « fantôme de roche » – un volume poreux où la structure initiale (stratification, fractures, fossiles) reste visible tandis que la roche devient très poreuse et non cohérente. Cette phase peut durer des millions d’années, requérant des conditions géodynamiques stables, avant que l’érosion mécanique progressive ne génère des conduits (Dubois et al., 2014).

La crypto-altération

Elle se déroule sous une couverture sédimentaire perméable non karstifiable (alluvions, sédiments détritiques). L’eau corrosive dissout le toit calcaire sans former de vide, créant des dépressions (« cryptodolines ») colmatées par la couverture. Les formes émergent lorsque la couverture est érodée, révélant des morphologies de surface liées à ce processus (Combes, 1998).

Les karsts « hypogènes »

La spéléogenèse hypogène se définit comme la formation de structures de perméabilité agrandies par dissolution lors de la remontée d’eau souterraine profonde, indépendante de la recharge de la surface sus-jacente ou adjacente (Klimchouk, 2007). L’agressivité des fluides peut provenir de CO2, H2S et autres sources profondes, créant des cavités et réseaux karstiques aux caractéristiques uniques

Remarque : le terme « Karst » vient du slovène « Kras », haut plateau calcaire de Slovénie où ces phénomènes ont été décrits pour la première fois.

Quelques formes caractéristiques

Source karstique

Photo prise au droit de la source du Lison (V. Fister, 2017)

Grotte

Photo prise dans l'entrée de la grotte des Faux-Monnayeurs (V. Fister, 2017)

Perte

Photo prise au gouffre de la Baraque de Violons (V. Fister, 2017)

Rivière souterraine

Photo prise dans la grotte d'En Versenne (G. Decreuse)

Lapiaz

Photo prise sur le lapiaz de Sillet (Mignovillard) (V. Fister, 2020)

Stalagmite

Photo prise dans le gouffre de la Baume des Crêtes (B. Losson, 2017)

Plus de photos et de formes ici.

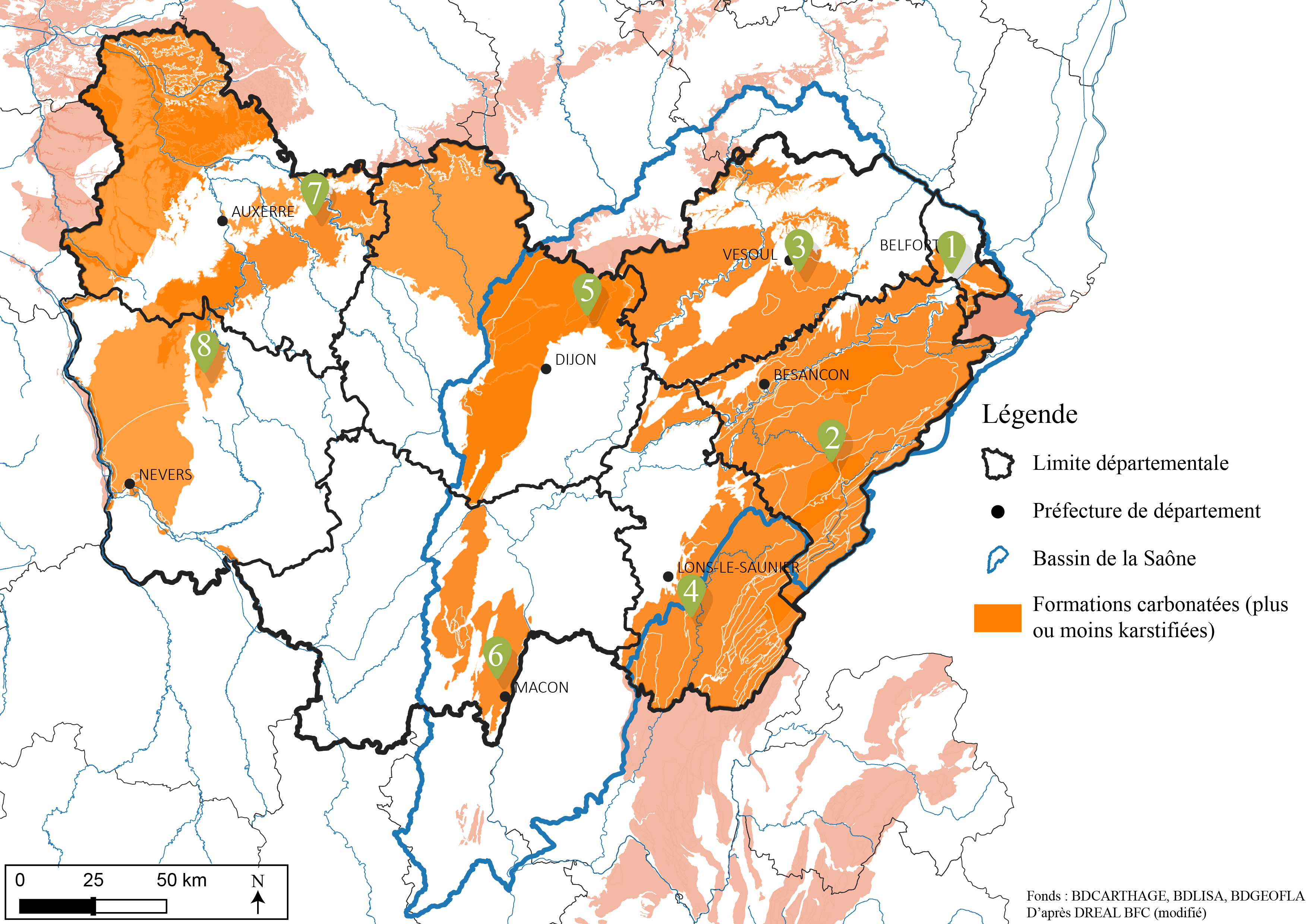

La région Bourgogne Franche-Comté, une identité karstique remarquable

En Bourgogne Franche-Comté, près de 50% des terrains qui affleurent sont calcaires et chaque département de la région est plus ou moins impacté par le karst et ses formes caractéristiques. Selon les contextes géologiques et tectoniques notamment, ce karst régional prend des formes bien différentes. Dans la partie orientale de la région (massif du Jura et plateaux haut-saônois) le karst est omniprésent et s’exprime à la fois par des sources karstiques aux débits importants, des fortes densité de phénomènes et formes karstiques et de très nombreux réseaux souterrains. En Bourgogne, le karst se fait (un peu) plus discret mais se manifeste aussi bien au niveau des côtes viticoles (dijonnaise, chalonnaise et mâconnaise) qu’au niveau de secteurs plus tabulaires comme les plateaux du seuil de Bourgogne, du Chatillonais ou du Nivernais.

Affleurements carbonatés en Bourgogne Franche-Comté et sites emblématiques

1 : Grottes de Cravanche (90)

2 : Source de la Loue (25)

3 : Frais-Puits et Champdamoy (70)

4 : Reculée de Baume-les-Messieurs (39)

5 : Source de la Bèze (21)

6 : Grottes d’Azé (71)

7 : Fosse Dionne (89)

8 : Gouffre de Ouagne (58)

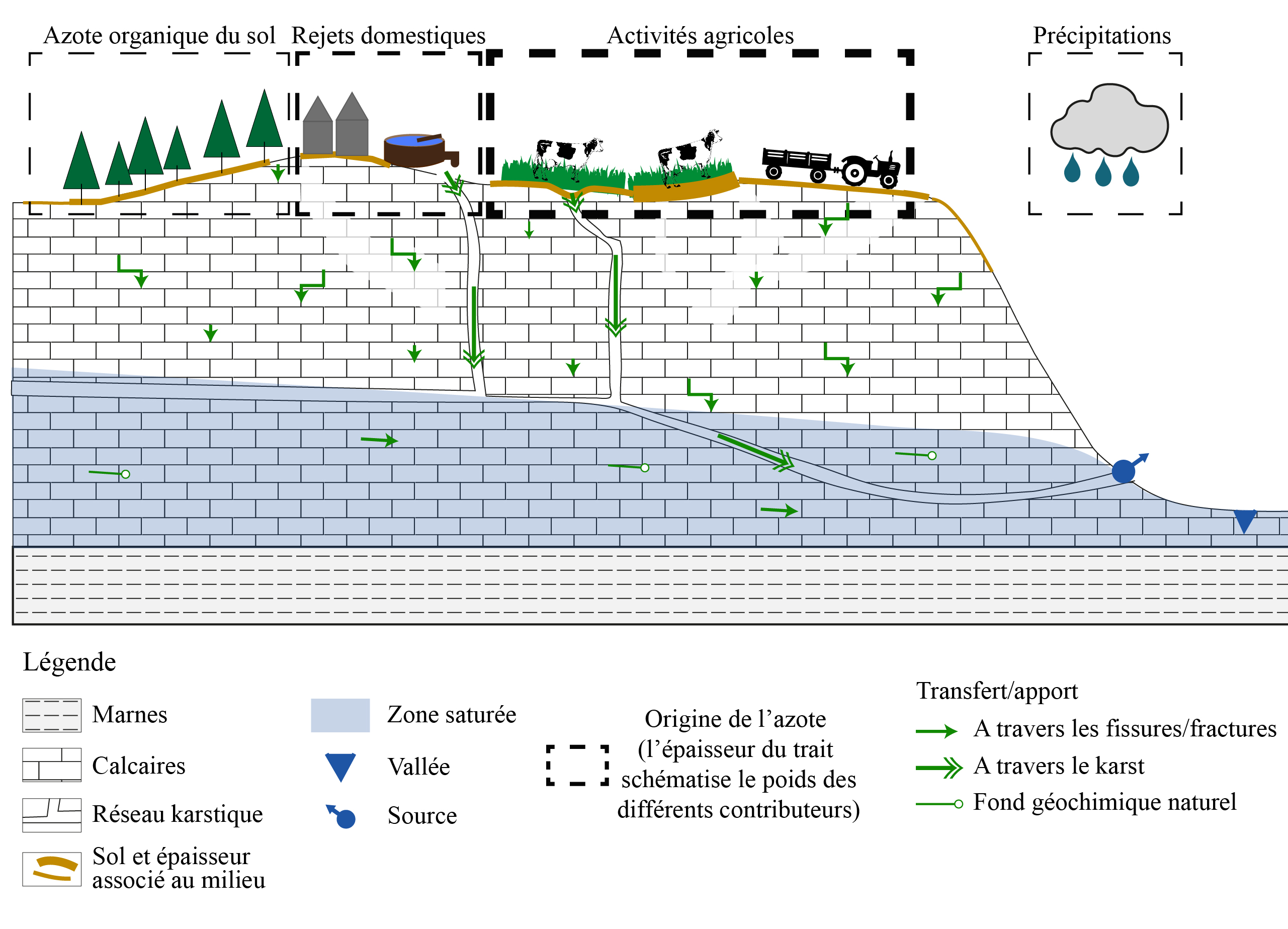

Un milieu vulnérable et fortement sollicité

De manière générale, les phénomènes de filtration et d’autoépuration de l’eau sont dépendants des milieux qu’elle parcoure. En contexte karstique, des sols peu épais voire inexistants conjugués à des vides souterrains de grandes ampleurs font des systèmes karstiques des milieux extrêmement vulnérables aux impacts anthropiques. Les sources de pollution susceptibles de porter atteinte aux eaux d’origine karstique sont nombreuses : rejets chimiques, organiques ou encore bactériologiques en lien avec diverses activités présentes sur le territoire (ménagères, industrielles ou artisanales, agricoles ou forestières, …). Cependant, du fait des écoulements rapides et du temps de séjour souvent limités, les eaux du karst se renouvellent rapidement ; elles ne gardent donc pas, ou peu, la mémoire d’événements qui se sont produits lors des cycles hydrologiques précédents, comme une sécheresse, une surexploitation temporaire ou une pollution accidentelle...

Exemple de contamination : sources d’apport d’аzote dans les eaux souterraines et les cours d’eau.

Si l’eau des massifs karstiques est vulnérable aux contaminations, elle n’en demeure pas moins une ressource essentielle pour l’alimentation en eau potable (AEP). À l’échelle régionale, plusieurs centaines de captages, sur près de 2500, sont issus des eaux du karst et alimentent certaines des plus grandes agglomérations régionales comme Besançon, Dijon ou Vesoul.

Les enjeux et problématiques associés à ces milieux ne se limitent évidemment pas à la seule exploitation et préservation des eaux souterraines ; ils sont multiples et touchent des dimensions qualitatives et quantitatives, comme :

• l’adaptation aux effets du changement climatique et les impacts sur la disponibilité en eau ;

• le niveau trophique des eaux et la capacité d’autoépuration des cours d’eau ;

• l’aptitude des territoires à conserver la biodiversité remarquable de leurs milieux aquatiques.

Publié le 28/04/2025

Dernière mise à jour le 06/05/2025